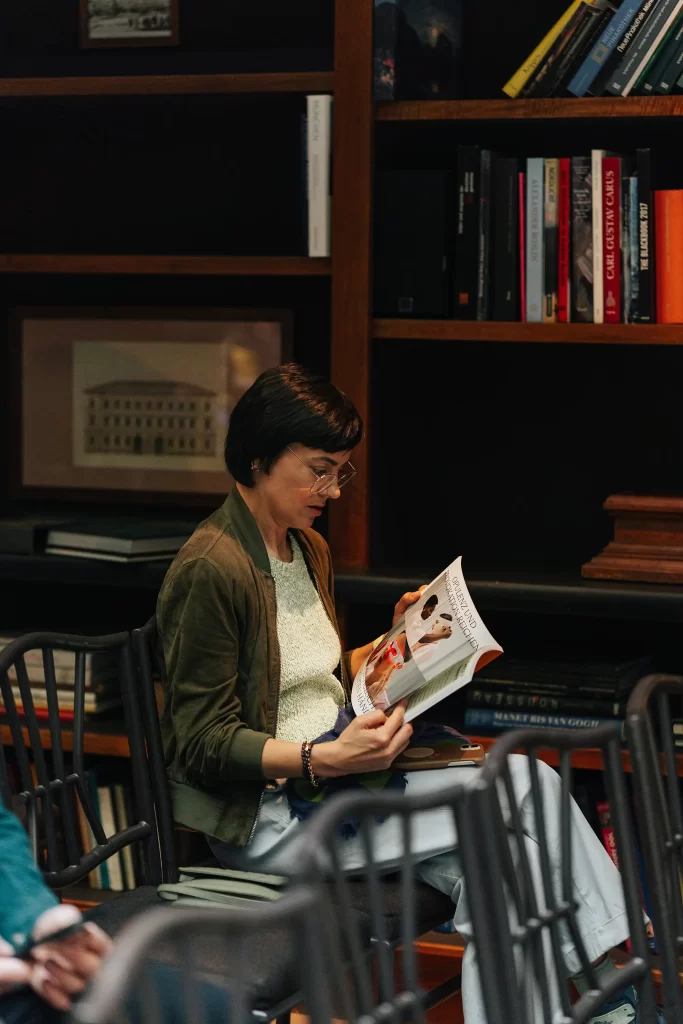

Im Rahmen von Various Others und der munich creative business week lud der Deutsche Designer Club (DDC) zum Salon nach München ein. Unter dem Titel »Ursache und Wirkung von Design im interdisziplinären Kontext« diskutierten Gestalter:innen, Theoretiker:innen und Entscheider:innen, welche Rolle Design heute in einer Zeit der ökologischen, sozialen und ökonomischen Herausforderungen einnehmen kann – und einnehmen muss.

Design war nie nur schön. Es war immer auch Werkzeug, Haltung, Zukunftslabor. Genau das wurde an diesem Morgen im Bayerischen Hof deutlich, wo ein interdisziplinär besetztes Panel über Verantwortung, Visionen und Gestaltungsspielräume sprach. »Design ist immer in der Krise«, brachte Designtheoretiker Dr. Oliver Herwig die Grundspannung auf den Punkt. Der Satz ist kein Kulturpessimismus – sondern ein realistischer Ausgangspunkt. Und natürlich ein großes Potenzial – schließlich bewegt sich Gestaltung stets im Spannungsfeld zwischen Anspruch und Realität, zwischen Form und Funktion, zwischen Hoffnung und Grenzen.

Design, das verbindet

Die Ethiken der Permakultur – earth care, people care, limits of consumption and growth – wurden als möglicher Zukunftskompass vorgeschlagen. Design, das sich dieser Wertegemeinschaft verpflichtet, könne Brücken schlagen: zwischen Ökonomie und Ökologie, zwischen Individualität und Gesellschaft, zwischen Technologie und Menschlichkeit.

Nadine Vicentini, Geschäftsführerin von bayern design, verantwortlich für die munich creative business week, formulierte den Anspruch so: »Technologie sollte im Dienst der Menschheit stehen – Design muss hier Lösungen finden für das, was uns ausmacht.«

Dabei gehe es auch um ein neues Selbstverständnis der Branche. Vicentini mahnte an, dass Designer:innen sich zu oft erklären oder rechtfertigen müssten. »Vielleicht müssen wir mit einem neuen Selbstverständnis an das Thema ran – dazu, was wir im großen Kontext eigentlich machen.«

Designwirtschaft mit Haltung

Dara Sepehri, Vorstand des DDC, betonte: »Design ist die drittgrößte Wirtschaftsmacht – wo sind die Anknüpfungspunkte? Wir müssen uns die Worthoheit über Begriffe wie ›Wertegemeinschaft‹ zurückholen.« Design, so Sepehri weiter, könne eine Form des demokratischen Lobbyings sein – sichtbar, wirksam, verantwortlich.

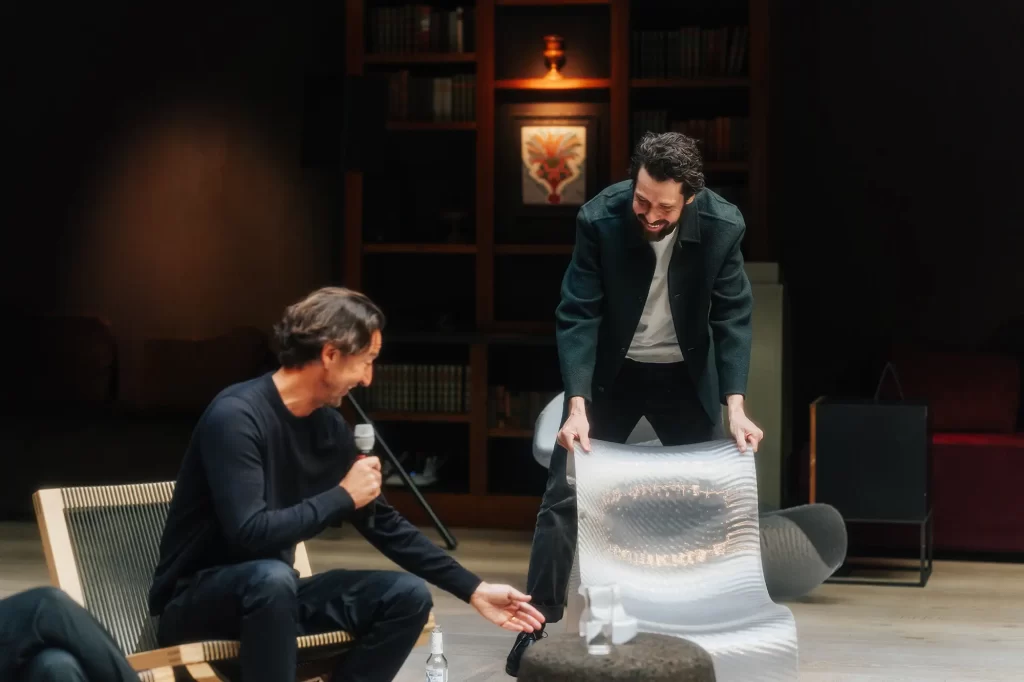

Wie das konkret aussehen kann, zeigte unter anderem das Projekt »Ruffini Chair«: ein sogenanntes Communication Furniture, das nicht nur als Objekt, sondern als Gesprächsanlass dient. Mit einer individuell gestaltbaren Oberfläche und integriertem Weinkühler soll der Stuhl Auseinandersetzung fördern – sinnlich und funktional zugleich.

Design mit Unsicherheit

Produktdesigner Christian Zanzotti sprach offen über die Herausforderungen der Materialwahl und das ständige Dazulernen: »Jedes Projekt ist ein Learning – wir wissen oft nicht, was uns erwartet. Materialität ist eine unglaubliche Herausforderung.«

Auch Prof. Dr. Moritz Basil Mungenast, Architekt und Zukunftsdenker, sprach sich für eine positive Sichtweise aus: »Unsere Zeit birgt Potenzial. Als Designer:innen wollen wir, dass Optimismus und nicht Pessimismus die Oberhand gewinnen.«

Vielfalt, so die einhellige Meinung des Panels, sei keine bloße Floskel, sondern Voraussetzung für echte Resilienz. Design kann diese Vielfalt abbilden – und nutzbar machen.

Der DDC Salon München machte deutlich, dass Design nicht die Antwort auf alle Krisen ist – aber sehr wohl ein Werkzeug, um Fragen zu stellen, Diskurse zu eröffnen und Wandel zu begleiten. Vielleicht ist das schon eine der wichtigsten Aufgaben heute: Räume zu schaffen für Verständigung, Verantwortung und Visionen. Oder, wie es Nadine Vicentini ausdrückte: »Als bayern design wollen wir die Gestaltungskompetenz in den Unternehmen stärken.« Der morgendliche Salon war ein starkes Plädoyer für genau das: Gestaltung nicht nur als Profession zu denken – sondern als Haltung, die Wirkung zeigt.

Alle Fotos: © Nele Holland-Moritz

Mehr zur Arbeit des DDC

Eine Übersicht zum Programm der munich creative business week

Alle Termine und das Programm von Various Others