Als sich die Region Frankfurt/RheinMain um den Titel »World Design Capital 2026« bewarb, war noch vieles unklar. Was kann dieser Titel überhaupt bewirken? Welche konkreten Veränderungen lassen sich damit anstoßen? Vielleicht sogar, was »Design« in diesem Zusammenhang überhaupt leisten kann? Fragen, die Barbara Lersch seither begleiten. Sie kam im Juni 2023 zum Team – mitten in einer gesellschaftlich unruhigen Zeit – und mit dem Auftrag, als Chief Programme Officer eine lebendige Agenda zu formen. Für die aktuelle Ausgabe Grafikmagazin 03.25 »Festivals & Events« haben wir mit ihr dazu gesprochen.

Looking forward

Die Initiative World Design Capital (WDC) wird von der internationalen Organisation World Design Organization vergeben. Sie zeichnet Städte oder Regionen aus, die Design als strategisches Instrument für gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung einsetzen. Nach Städten wie Helsinki, Mexiko-Stadt oder Lille wird Frankfurt RheinMain 2026 erstmals eine gesamte Metropolregion repräsentieren. »Mit der Einladung zur aktiven Beteiligung an der Gestaltung unserer Lebensräume und unserer Demokratie«, verweist die Website der WDC 2026 auf ihre – eindeutig ziemlich umfangreiche – Aufgabe.

Design als Methode, Gesellschaft aktiv mitzugestalten

Und nicht nur die Dimension erweist sich für das eigens einberufene Team als Herausforderung, eine weitere, ganz banale liegt für die Programmleiterin Barbara Lersch auf der Hand: »Die Welt hat sich seit den ersten Bemühungen um den Titel vor über zehn Jahren stark verändert«, erklärt sie im Gespräch. »Viele Themen aus der Bewerbung haben demnach an Relevanz verloren – andere sind drängender geworden.« Demokratie, Partizipation, soziale Gerechtigkeit – das sind heute zentrale Begriffe. Und genau hier setzt die Gestaltungskraft des Projekts an: Design wird nicht nur als visuelle Disziplin verstanden, sondern als Methode, Gesellschaft aktiv mitzugestalten – in, trotz oder sogar gerade wegen einer sich ständig verändernden Welt.

Lersch selbst kommt ursprünglich aus dem Kulturmanagement und der Stiftungsarbeit. Für sie war die Bewerbung ein persönlicher Schritt: »Ich bin sehr intrinsisch motiviert. Für mich war das eine seltene Gelegenheit, gesellschaftliche Wirkung mit kultureller Praxis zu verbinden.« Sie sei schon seit Schulzeiten sozial engagiert, »da landet man dann eben irgendwann in solchen Positionen«, lacht sie, die Freude an ihrer Aufgabe merkt man ihr an. Besonders reize sie die Tatsache, dass die WDC den Anspruch verfolge, öffentliche Gelder wirkungsvoll einzusetzen und so auf gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren.

Kommunikation als wichtiger Hebel

Im Zentrum steht dabei der Versuch, sehr unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen miteinander ins Gespräch zu bringen. Denn gefördert wird das Projekt unter anderem von der Wirtschaftskammer – doch was heißt »Wirtschaft«, wenn gleichzeitig kulturelle und soziale Initiativen integriert werden sollen? Das WDC-Team ist daher interdisziplinär aufgestellt, Träger der Initiative ist der Verein Design FRM, unterstützt von der Stadt Frankfurt, dem Land Hessen, dem Regionalverband und Partnern aus der Wirtschaft und dem Kulturfonds Frankfurt RheinMain. »Mal geht es um politische Bildung, mal um Kreativwirtschaft, mal um Stadtentwicklung«, erklärt Lersch die Aufgabe, unterschiedliche Akteur:innen an einen Tisch zu bringen. Die Vielstimmigkeit sei Erschwernis und Potenzial zugleich – und ihre Rolle darin vor allem die einer Übersetzerin und Vernetzerin.

Ein wesentlicher Hebel, um die Anliegen an die Öffentlichkeit zu tragen: Kommunikation. Das hat auch die Zusammenarbeit mit lokalen Akteur:innen aus der Gestaltungsbranche sowie der Agentur Stan Hema gezeigt, die dem Team half, komplexe Inhalte verständlich aufzubereiten. Die Berliner Agentur, bekannt für ihre Arbeit für Auftraggeber wie die Bundeszentrale für politische Bildung oder Amnesty International, steht für markenstrategische Prozesse mit Haltung, die eine empathische und zugängliche Sprache benötigen. Der ursprüngliche Titel »Design for Democracy – Atmospheres for a better life« war vielen schlicht zu abstrakt.

»Das darf kein einmaliges Feuerwerk sein«

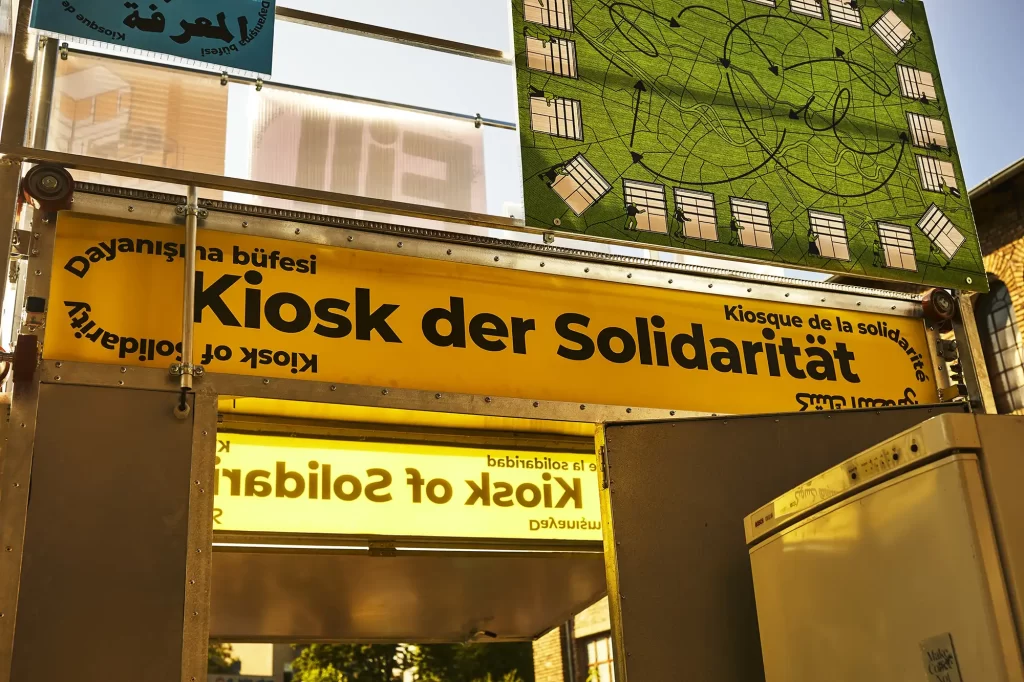

Heute versucht das Team, über Geschichten zu arbeiten, konkrete Bilder zu erzeugen. Etwa, wenn ein Gestaltungskollektiv gemeinsam mit einer Obdachlosenunterkunft neue Räume entwirft. »Solche Projekte wie der ›Kiosk of Solidarity‹ sind greifbar. Da versteht jeder, worum es geht«, so Lersch. »Wir versuchen, über gezielte Quervernetzung neue Wege zu gehen. Etwa über öffentliche Stammtische, Umnutzung von Räumen, das Zusammenbringen lokaler Projekte, wie Tobias Trübenbacher, der den Radweg am Main nachhaltig beleuchten will. Wir haben ihn mit einem lokalen Radprojekt und einer Mobilitätsinitiative zusammengebracht.« Als weiteres Beispiel nennt sie ein leer stehendes Hochschulgebäude mit Kunstbibliothek, das zwischengenutzt werden darf. »Ein tolles Gebäude – dort kann etwa die Stiftung Buchkunst ihre Ausstellung zum 60. Jubiläum zeigen. Solche smarten Kombinationen suchen wir.«

Und das sei insbesondere für den öffentlichen Mehrwert des Projekts wichtig, schließlich geht es einerseits darum, ein Programm zu entwickeln – ein spannendes, vielfältiges, unterhaltsames Kulturfestival im Jahr 2026. Andererseits sehe sie aber auch die Aufgabe, eine Bewegung zu initiieren – mit nachhaltiger Wirkung. »Das darf kein einmaliges Feuerwerk sein. Wir wollen tatsächlich Veränderungen anstoßen. Ich versuche das über Netzwerkarbeit, eine Mischung aus inhaltlicher Setzung und organisatorischem Zusammenbringen.« Dabei ist das Programm so angelegt, dass es sowohl thematische Tiefe als auch breite Zugänglichkeit ermöglicht: Sieben Programmschienen strukturieren die Inhalte horizontal – von Partizipation über Bildung bis zu wirtschaftlichen Aspekten –, zehn Handlungsfelder wie Gesundheit, Mobilität oder Kultur bilden die vertikale Achse. Das Ziel: Anschlussfähigkeit für möglichst viele Menschen, ob designaffin oder nicht.

Ein neuer Kontext

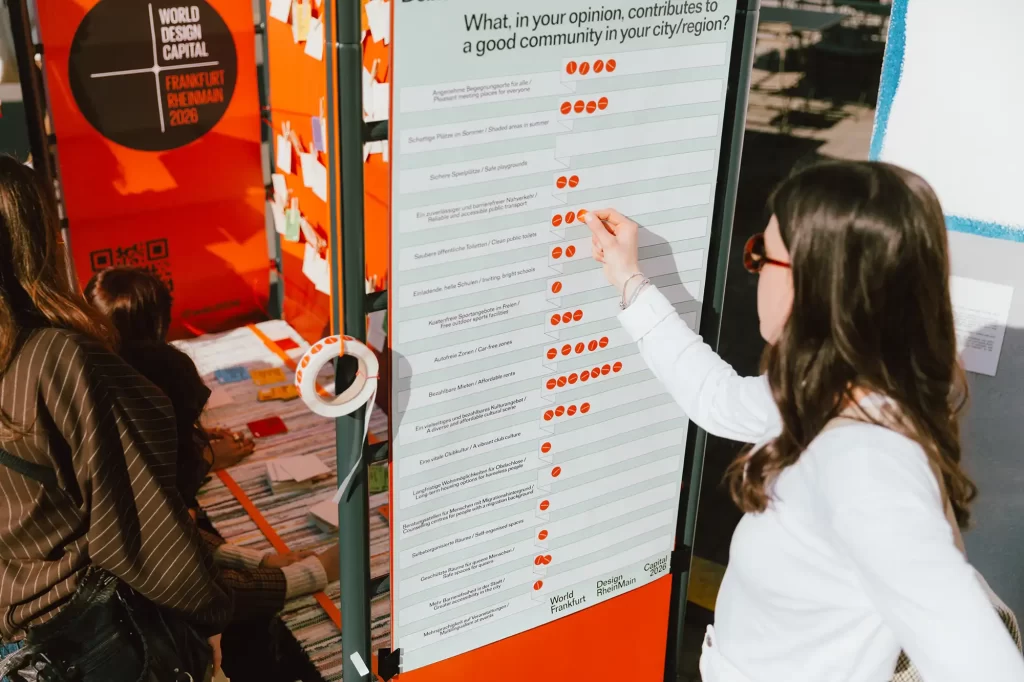

Partizipation ist dabei kein Schlagwort, sondern gelebtes Prinzip. Der Open Call 2024 war eine Mammutaufgabe – mit über 1000 Einreichungen. Rund 400 Ideen werden weiterverfolgt, etwa 200 davon finanziell gefördert. Die Spannweite reicht von Nachbarschaftsinitiativen bis zu Konzepten etablierter Institutionen wie dem Jüdischen Museum oder der Schirn Kunsthalle und eigenen großen WDC-Veranstaltungen. Besonders erfreulich: Rund die Hälfte aller Projekte kommt direkt aus der Bevölkerung. »Das ist wunderschön, wenn auch wahnsinnig aufwendig«, lacht Lersch. »Denn echte Teilhabe bedeutet, dass wir in die Prozesse hineinwachsen müssen. Vieles entsteht erst beim Machen.«

Gleichzeitig spiegelt das Programm einen gesellschaftlichen Wandel wider: Während 2022 noch Themen wie Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft oder Wasserstoff im Fokus standen, haben sich die Prioritäten heute verschoben. Migration, Zusammenhalt, gesellschaftliche Polarisierung – das sind die Themen, die jetzt brennen. Und damit verändert sich auch der Kontext, in dem sich das Programm verorten muss. Zumal vieles davon im Herbst 2026 stattfindet – das sei ein ständiges Austarieren zwischen Konkretion und Offenheit für den Prozess. »Unsere Regierung ist konservativer geworden, das nimmt Einfluss auf die Positionierung und unsere Themen‹«, ordnet Lersch ein. »Ich bin mit einem klaren Wertekompass angetreten, aber muss gleichzeitig anschlussfähig bleiben. Auch das gehört zur Realität eines solchen öffentlichen Projekts.

»Die Öffnung des Designbegriffs ist notwendig«

Genau hier entfaltet Design seine gesellschaftliche Relevanz. Nicht im klassischen Sinn, als schönes Produkt oder markttaugliche Innovation. Sondern als gemeinschaftlicher Prozess, als Werkzeug zur Gestaltung von Beziehungen und Räumen des Zusammenlebens. »Design kann Demokratie stärken – aber nur, wenn wir den Begriff öffnen«, so Lersch. Weg vom Autorendesign, hin zu kollektiven Prozessen. Weg vom Elfenbeinturm, hin zum Quartier. »Wie wollen wir leben? Wie hören wir einander zu? Und wie entwerfen wir gemeinsam Lösungen?«, das sind die Fragen, die sie umtreiben.

Manchmal gebe es Gegenwind – auch aus den Reihen des traditionellen Designs. »Viele sagen: Das ist doch kein Design mehr! Ich verstehe diese Kritik. Und trotzdem bin ich überzeugt: Die Öffnung des Designbegriffs ist notwendig. Nur so wird Design nachhaltiger, wirksamer, gerechter.« Zu möglichen Handlungsfeldern der WDC 2026 haben Anna Scheuermann und Matthias Wagner K daher das Buch »Was kann Design denn schon ausrichten?« herausgegeben, an dem unterschiedliche Autor:innen beteiligt waren. »Um ein so großes Thema wie Demokratie zu bearbeiten, braucht es zwingend Interdisziplinarität. Für mich ist Design immer ›Design plus eine andere Disziplin‹. Demokratie betrifft uns alle, also müssen wir Schnittstellen schaffen, um das Thema wirklich relevant zu bearbeiten.«

Und wie geht es nach 2026 weiter?

Was bleibt, ist ein Spagat: zwischen Vision und Realität, zwischen partizipativer Offenheit und der Notwendigkeit, konkret zu werden. Aber vielleicht ist genau das die eigentliche Leistung der World Design Capital Frankfurt RheinMain 2026: Sie zeigt, dass Gestaltung weit mehr sein kann als Formgebung – nämlich gesellschaftliche Verantwortung.

Und geht es nach 2026 weiter? Diese Frage wurde schon im Open Call immer wieder gestellt. »Ganz garantieren kann man das natürlich nicht. Aber durch die Sichtbarkeit und Finanzierung kann man Dinge anstoßen«, sagt Lersch. »Unser Ziel ist es, dass es danach eine Art Office gibt – dass die geschaffene Infrastruktur weiter genutzt wird, etwa durch eine geförderte Stelle von der Stadt.« Um den Impact des Projekts zu belegen, werden alle Programmpunkte evaluiert. Wenn lokale Netzwerke nachweislich gestärkt und neue Perspektiven auf gesellschaftliche Herausforderungen sichtbar gemacht wurden, wirkt das weiter, so Lersch: »Es geht ja auch um Selbstwirksamkeit: Auch beim Versuch, ganz große Räder zu drehen, können vor allem die kleinen Rädchen viel bewegen.«

Mehr zum World Design Capital 2026 auf deren Website, die auch die Projekte näher vorstellt

Weitere Infos zum Reader »Was kann Design denn schon ausrichten?«

Disclaimer: Statt des Credits des Fotografen haben wir in der Printausgabe versehentlich den Blindtext in den Druck geschickt. Dies bitten wir zu entschuldigen. Die tollen Fotos vom WDC 2026 stammen vom Frankfurter Fotograf und Fotoredakteur Ben Kuhlmann.