Ob es die eigene kreative Familie, die Ausbildung an der Kunsthochschule Berlin Weißensee war, oder das Praktikum bei Stefan Sagmeister in New York, Ariane Spanier kann heute nicht sagen, wer oder was sie beruflich am meisten beeinflusst hat. Was sie aber mit Sicherheit weiß, ist, dass Eigeninitiative enorm wichtig ist, der Drang, bestimmte Dinge erreichen zu wollen und das Vertrauen, seinen eigenen Impulsen zu folgen. Mit anderen Worten: Man kann machen, was man will, solange man es gut macht.

Wie sind Sie zum Grafikdesign gekommen, was hat Sie an diesem Beruf gereizt?

Durch meine Eltern kam ich recht früh in Kontakt mit Design. Mein Vater arbeitete als Produktdesigner und gestaltete unter anderem Uhren, wandte sich dann später aber dem Grafikdesign zu. So bekam ich eine erste Vorstellung, was Grafikdesign ist. Meine Mutter arbeitete als Kunsthistorikerin und mein Onkel ist Grafiker und Bildhauer. Das alles beeinflusste mich in meiner Kindheit. Ich selbst habe viel gezeichnet, gemalt, gebastelt, und fotografiert und meinem Vater bei seinen Modellbauten zugeschaut. Ich hatte später erst eine gewisse Abneigung gegen die Vorstellung in diese »familiäre« Richtung zu gehen. Ich wollte dann etwas »beim Film« machen, Kamera vielleicht, Hauptsache ein bisschen was anderes. Während eines Praktikums in einer Fernsehproduktionsfirma hab ich aber schnell feststellen müssen, dass ich mehr Spass dabei empfand, die Visitenkarten der Moderatoren zu gestalten. So habe ich aufgegeben und mich an ein paar Kunsthochschulen für Grafikdesign beworben. Das schien mir einfach die meisten meiner Interessen abzudecken.

Sie haben an der Kunsthochschule Berlin Weißensee studiert, wie hat Sie die Ausbildung dort beeinflusst?

Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich war, im Nachhinein betrachtet, irgendwie ungeduldig, was die Ausbildung betraf. Ich habe oft nebenher einige Grafikdesign-Jobs gemacht, die sich durch Kontakte an der Hochschule ergaben. Studenten-Projekte, die nur scheinbar für Kunden waren, aber im Fiktiven blieben, reizten mich nicht so sehr. Ich wollte, dass es real wird, dass mein Design genutzt und veröffentlicht wird – nicht, dass ich grössenwahnsinnig gewesen wäre – ich wollte meine Arbeiten einfach in Anwendung erleben, das ist wahrscheinlich Teil meiner Faszination und Motivation für diesen Beruf.

Das tolle an der relativ kleinen Kunsthochschule waren die interdisziplinären Kontakte, die sich im ersten Bauhaus-artigen Grundlagenjahr ergaben mit Studenten und Studentinnen aus anderen Fachbereichen. Wir hatten alle zusammen noch Aktzeichnen, Farblehre-Unterricht, Skulptur und sogar Anatomisches Zeichnen – es gab sogar ein Gruselkabinett mit Skeletten zum Abzeichnen. Mit einem Freund aus der freien Kunst und ein paar weiteren Mitstreitern bauten wir damals das erste Mal Messeauftritte für von Studenten gestaltete Publikationen auf Buchmessen. Das Ganze in Eigenregie und aus hunderten Paletten – bevor das zu einem beliebten Trend wurde. Solche Erfahrungen sind bedeutsam. Es kommt allein darauf an, wie man die Zeit nutzt. In meiner Erfahrung können Lehrende, Professoren und Professorinnen nur einen gewissen Teil leisten, der Rest ergibt sich aus Eigeninitiative, Kommiliton:innen, Motivation, und einem gewissen Drang, bestimmte Dinge erreichen zu wollen. Rauszufinden, welche das sind, kann manchmal eine Weile dauern. Ich habe auch während des Studiums viel gezeichnet, wir hatten eine Professorin für freies Zeichnen und Illustration – Nanne Meyer. Das war sehr inspirierend und ich habe sogar am Ende ein Diplom nur mit Zeichnungen gemacht – um dann danach aufzuhören und mich wirklich dem Grafikdesign zuzuwenden.

Sie haben auch in New York gearbeitet, etwa bei Stefan Sagmeister, was haben Sie aus dieser Zeit für Ihre Arbeit mitgenommen?

Ich bin direkt nach meinem Diplom, um genau zu sein, 3 Tage später, nach New York geflogen. Ich hatte Glück, dass ich direkt bei ihm hineinstolperte. Stefan Sagmeisters Studio war klein damals, wir waren nur zu dritt. Bei jedem neuen Projekt waren alle gefragt, Ideen zu entwickeln. Aber das wichtigste und für mich als Neue war, dass es hier um ernsthaftes Grafikdesign ging, dem man die Ernsthaftigkeit aber nicht unbedingt ansah. Das anders daherkam als alles, was ich bisher gesehen oder selbst gemacht hatte. Gleichzeitig »klickte« etwas. Als wäre ich auf etwas gestossen, das ich blind herumtastend gesucht hätte. Vielleicht eine Art der Herangehensweise, eine Tonart, von der ich dachte, dass man so nicht gestalten dürfte und plötzlich ging das. Ich hatte mir sein Studio ausgesucht, weil ich das vermutlich ahnte, ohne mir dessen ganz bewusst zu sein.

Es gab ein Projekt, das ich damals im Studio designte, eines seiner Tagebuch-Zitate, die in seinem Buch »Things I have learned in my life so far« zusammengefasst sind – einen Fashion Mailer, für den ich aus der Kollektion, die angekündigt wurde, Schrift gebaut habe. Ich kleckerte einen teuren Mantel mit Gips voll, um Vogelkacke anzudeuten, ich habe Schweissflecken unter den Achseln in einem Hemd zu Buchstaben geformt oder Worte auf dem gegenüberliegenden Hausdach auf Wäscheleinen gebaut. Das war sicher ein Trigger für mich für den freieren Umgang mit Schrift. Es wurde mir klar, man kann machen was man will, wenn man es gut macht, wenn es einen Sinn ergibt. Man darf dabei Spass haben, und man darf für Design auch mal Dinge kaputt machen.

Ich wünsche jedem so einen Kickstart, der kann durch alles mögliche ausgelöst werden, meistens kommen mehrere Faktoren zusammen und es stimmen plötzlich Zeit und Ort und der Moment an dem man gerade steht in seiner Laufbahn. Sowas kann durch Lehrer an einer Hochschule passieren, durch ein Projekt, durch Kollaborationen mit anderen oder vielleicht einen Vortrag den man in der richtigen Stimmung hört. Das lässt sich zwar nicht planen, aber ich glaube unser Unterbewusstsein leitet uns meist in die richtige Richtung. Als würde die Suche schon laufen während man sich noch die Schnürsenkel zubindet. Man sollte dann unbedingt seinen Impulsen folgen.

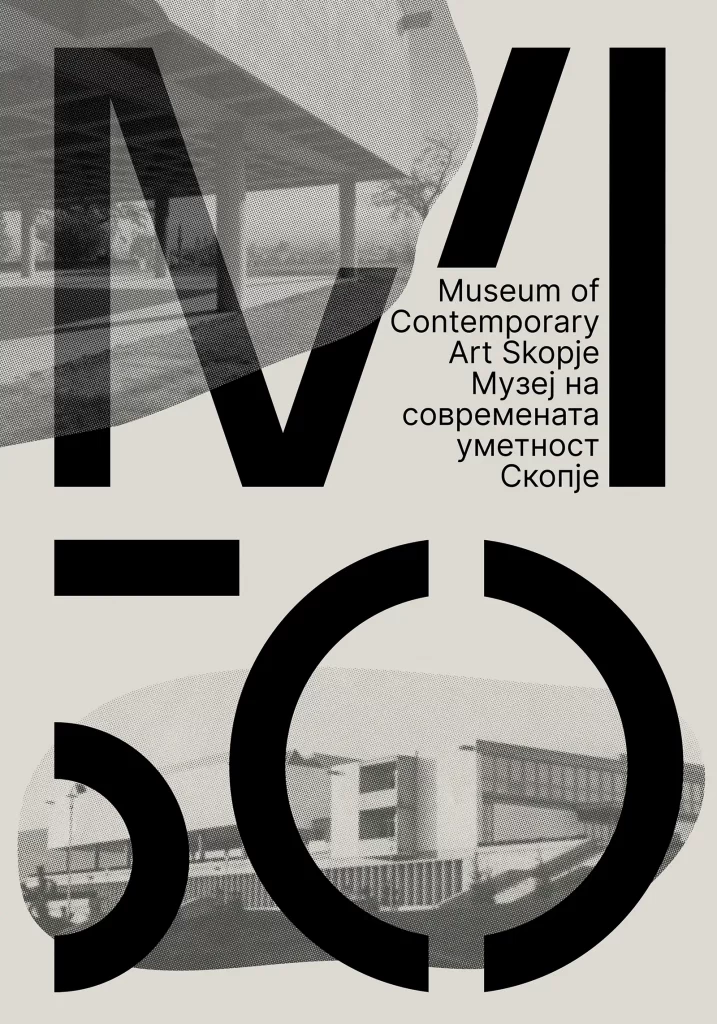

Typografie spielt eine große Rolle in Ihren Entwürfen, was fasziniert Sie daran so?

Was mich grundsätzlich an Typografie interessiert ist, dass man mindestens zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Man kommuniziert einerseits durch Sprache, mit Hilfe dessen, was geschrieben steht. Und gleichzeitig lässt sich der Ausdruck der Schrift aufladen, ob durch Form, einem Material oder ihrem Verhalten und kann so weitere Bedeutungsebenen und Ausdruck hinzufügen, die die Worte, das Gesagte, unterstützen oder konterkarieren.

Das ist sicher ein sehr bildlicher Umgang mit Schrift. Auch mein Interesse an Zeichnungen fliesst hier mit ein. Zeichnen und Schreiben liegen sehr nah beieinander. Die grafische Qualität von Schrift, eines Buchstabens, lässt sich betrachten wie ein Bild. Wenn ich aber etwas gestalte ohne Schrift oder Schrift nur eine untergeordnete Rolle spielt, habe ich häufig das Gefühl, es fehlt etwas. Oder besser, es würde etwas fehlen, täte ich das ausschliesslich und würde ich nicht die anderen typografischeren Arbeiten machen. Denn ich gestalte zum Beispiel auch viele Bücher, bei denen die Hauptarbeit aus Rhythmus und Bildfolgen besteht. Eine Arbeit die ich ebenfalls gern mache, nur geht es da um etwas anderes. Das ist eher eine Art Puzzle-Spiel für mich, man bekommt einen Berg an Einzelteilen überreicht, die richtig zusammengesetzt, etwas erzählen können. Bilder sind stark und allgegenwärtig, aber obwohl immer gemeint wird »ein Bild sagt mehr als 1000 Worte«, faszinieren mich für meine Arbeit eher ein paar dieser 1000 Worte. Beim Bild bleibt immer eine bestimmte Offenheit der Interpretation beim Betrachter zurück. Das hat den Vorteil, dass man mitunter viele Lesarten mit einem Bild oder Bildabfolgen erzeugen kann. Aber mit Sprache und durch Typografie höre ich jemanden etwas sagen, es entsteht eine Art »grafische Stimme«. Ich glaube das spielt für mich eine grosse Rolle, die unmittelbare Ansprache, die Typografie hervorruft.

Aber wie immer gibt es Ausnahmen, so zum Beispiel das Erscheinungsbild der Yokohama Triennale 2020 für zeitgenössische Kunst – eine der wenigen Ausstellungen, die tatsächlich im letzten Jahr stattgefunden haben. Hier bestand mein Design-Konzept ausschliesslich aus Farbe, Verläufen – mit Rauschen unterlegt, blauen, toxisch radioaktiv anmutenden »glows« und Fehler-Pixeln, als hätte kosmische Strahlung den Film beschädigt (so wie es zum Beispiel Astronauten passiert, wenn sie auf der Raumstation fotografieren). Typografie war hier eher zweitrangig. Es ging um eine Atmosphäre, den »Afterglow«, dem Titel der Triennale: das Nachglühen am Himmel nach einem Sonnenuntergang oder gar nach einer Nuklearen Katastrophe, aber auch um das selbstgenerierte, autarke Leuchten von Plankton, dem glühenden Gefühl von Verbundenheit, Freundschaft und dem sich kümmern, um etwas sorgen. Das waren inhaltliche Themen, denen in meinen Augen ein hartes, cooles, typografisches Konzept nicht entsprechen konnte – das Gefühl, welches ich erzeugen wollte mit dem Design, wäre zu kurz gekommen, hätte ich bei diesem Projekt Schrift oder Form in den Mittelpunkt gestellt.

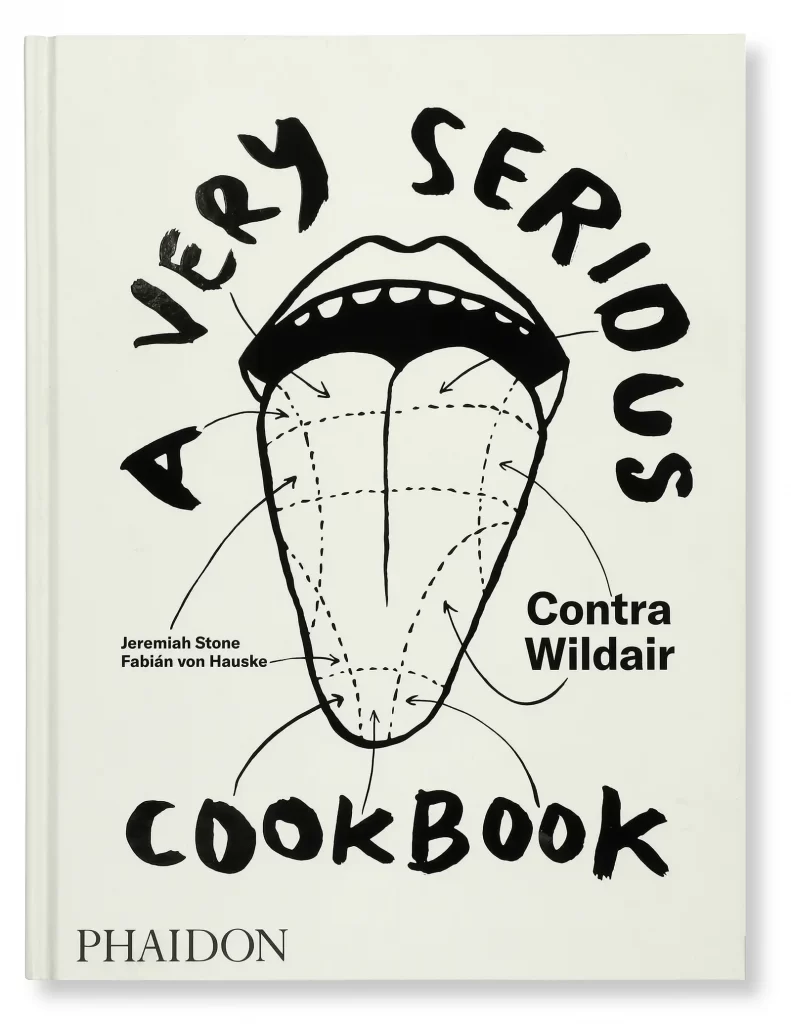

Aber generell ist meine anfängliche Angst, Schrift etwas anzutun, zum Glück abgefallen. Dafür sind natürlich viele andere Designer vor mir verantwortlich, aber man muss, wie mit einigem im Leben, für sich den richtigen Zeitpunkt finden, um etwas tun zu können, man muss den Moment erwischen, in dem die Tür offen steht. So kann man später auch wieder Freude dabei empfinden Rezepte in einem Kochbuch zu setzen. Oder fast ganz auf Typografie zu verzichten. Es scheint alles eine Frage des Timings zu sein.

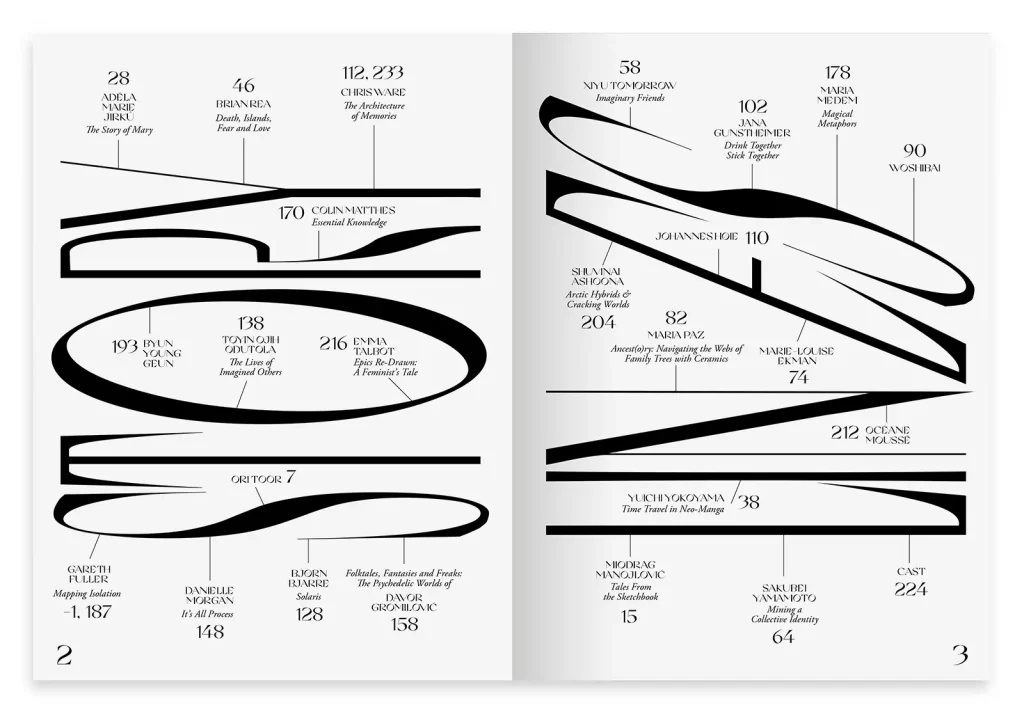

Seit rund 15 Jahren gestalten Sie auch das Magazin Fukt, das sich mit zeitgenössischer Zeichnung befasst. Auch hier wird viel mit Typografie experimentiert, die Cover enthalten aber oft auch interaktive Elemente, wie etwa eine Drehscheibe oder einen Leporellofalz, wie bei der aktuellen Ausgabe. Was macht das Projekt für Sie nach so langer Zeit immer noch spannend, was können Sie hier ausprobieren oder ausleben, was woanders vielleicht nicht geht?

Ich entwerfe dieses Magazin nun seit vielen Jahren und bin dafür verschiedene Wege gegangen. Für einige Ausgaben habe ich 3 Wochen an einem Set-Up für ein Cover-Shooting gearbeitet, während andere in wenigen Tagen entstanden. Es spiegelt immer, was mich gerade interessiert oder was ich in diesem Moment ausprobieren möchte und da sich das ändert, kann es eigentlich nicht langweilig werden. Ob das haarige Buchstaben sind oder lebende Mäuse, die durch Buchstaben laufen, die aus Tinte bestanden. Bei einigen Ausgaben wollte ich für den Leser ein spielerisches und interaktives Erlebnis schaffen, um herauszufinden ob es funktioniert, wie man es bewerkstelligen kann und weil es einfach Spass macht.

Einmal hatten wir Kettchen am Cover befestigt, die sich bewegten und die Form der Typografie veränderten, oder Pappscheiben, die sich drehen lassen und die Titelbuchstaben zerlegen. Typografie ist hier eindeutig Spielzeug und für mich bildet die Verwandtschaft von Schrift und Zeichnung den perfekten Nährboden für die Gestaltung von Fukt. Die Cover selbst müssen keine Zeichnungen zeigen. Zeichenwerkzeuge können Inspiration bieten oder Objekte, die an Linien oder Punkte erinnern oder Bewegung, durch das Zeichnen entsteht.

Thematisch blieb es über viele Jahre allgemein beim Zeichnen. Das heisst, die Aufgabenstellung war immer dieselbe. In gewisser Weise ist das gut – ich könnte einfach die Reihe von freien Konzepten für das Magazin fortsetzen und meinen Interessen ungestört nachgehen. Aber durch die lange Zeit, in der wir einen recht umfassenden Blick auf zeitgenössische Zeichnung bekommen haben, begannen wir, Schwerpunkte in den Themen zu sehen, mit denen sich Künstler befassen. Dies ist einer der Gründe dafür, warum wir seit ein paar Jahren mit thematischen Ausgaben einen Aspekt des Mediums beleuchten, zum Beispiel »geschriebene Zeichnungen« in unserer Textausgabe, erotische Zeichnungen, oder Systeme, die von Künstlern in der zeitgenössischen Zeichnung angewandt werden sowie Storylines – erzählerische Zeichnungen in unserer letzten Ausgabe.

Das bestimmt natürlich auch das Design. Da das Fukt Magazin ein eigenes Projekt ist – mein Freund hat es gegründet – gibt es keine Kontrolle, Kritik oder Input von aussen. Es entsteht ohne Vorgaben, Wünsche oder Dämpfer von Kunden. Leicht und schwer zu gleich, denn Kunden setzen natürlich oft Impulse, die einen Ausgangspunkt bilden. Da jedes Mal wieder alles möglich ist, bleibt es spannend. Ich will in keiner Weise sagen, dass das, was wir bei Fukt tun, für Kunden nicht denkbar wäre. Aber im Falle eines Scheiterns sind wir niemandem Rechenschaft schuldig, ausser uns selbst, das ist durchaus befreiend und macht es auch so besonders für mich. Kontinuität und Freiheit sind die perfekte Versuchsanordnung.

Die Corona-Zeit haben viele Kreative für eigene Projekte genutzt, war das bei Ihnen auch so oder gehören freie Arbeiten auch sonst für Sie dazu?

Wer in der Pandemie mehr Zeit hatte, hat keine schulpflichtigen Kinder in der Grundschule. Ich denke die Kreativ-Bevölkerung hat sich in diejenigen mit und ohne Kinder aufgeteilt in dieser Zeit, mit völlig unterschiedlichen Wahrnehmungen der letzten eineinhalb Jahre. Es tat sich ein Paradox auf: während scheinbar alles entschleunigte und man vermeintlich mehr Zeit gewann, durch Lockdowns und Beschränkungen, trat zugleich das Gegenteil ein. Zwischen Home Schooling, Aufträgen, Familie und dem Versuch, Corona zu begreifen, blieb keine Zeit, sich in einen kreativen Schaffens-Flow zu begeben. Es schien mir eher wie im 1. Gang eine leere Landstraße entlang zu fahren, man durfte weder in den höheren Gang schalten, noch anhalten und aussteigen.

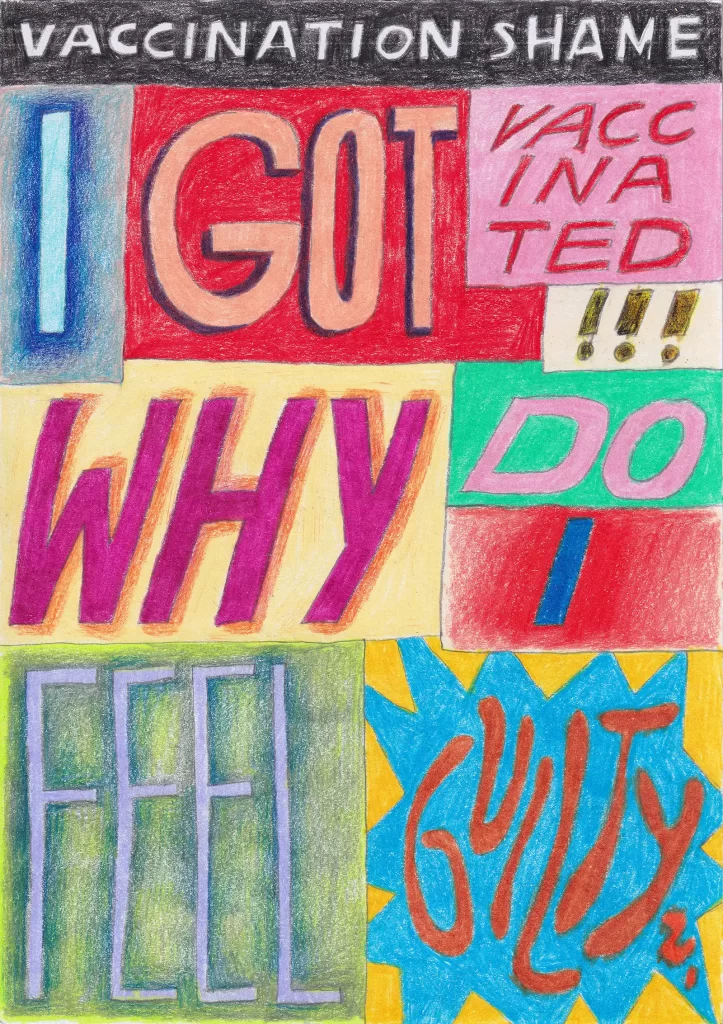

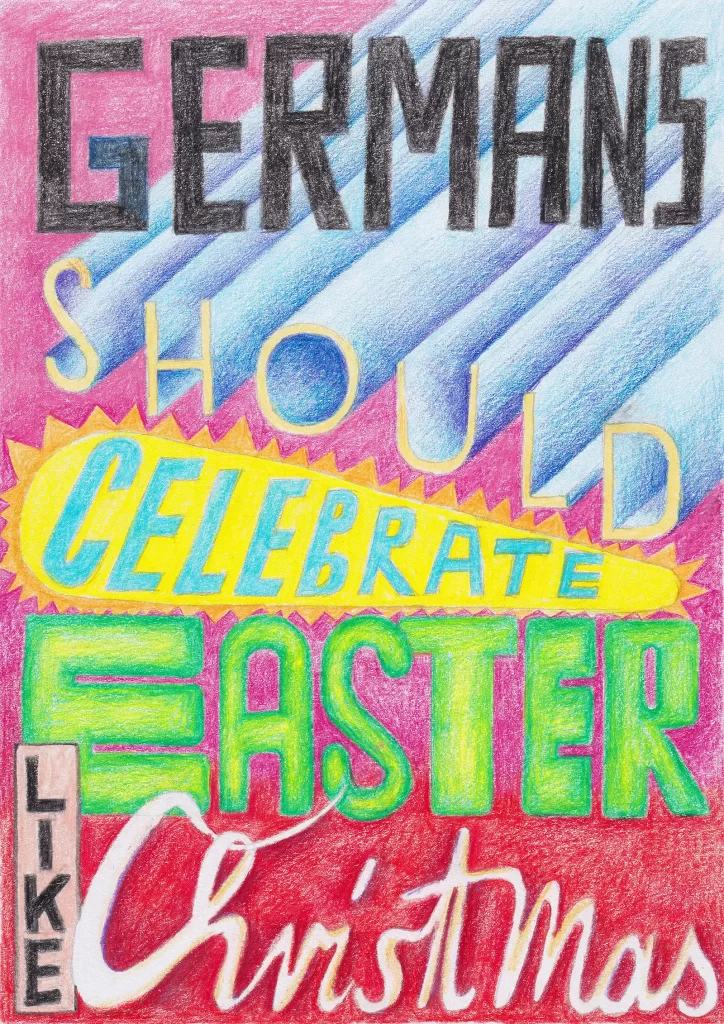

Neben den laufenden Kundenarbeiten hat es ausser der 19. Ausgabe des Fukt Magazins im letzten Jahr »nur« noch zu einer kleinen, noch nicht abgeschlossenen Serie mit typografischen Zeichnungen gereicht: Ich habe absurd klingende Pandemie-Nachrichten gesammelt und als typografische Buntstift-Zeichnungen umgesetzt. Es handelt sich um Nachrichten, die für uns in dieser Zeit Normalität wurden, über die wir aber hoffentlich irgendwann die Augenbrauen heben werden, weil sie klingen wie aus einer dystopischen Zukunft, einer, die wir uns nicht vorstellen konnten. Diese Serie wird vermutlich erst an Bedeutung gewinnen, wenn wir das Ganze hinter uns gelassen haben und diese Nachrichten der Vergangenheit angehören.

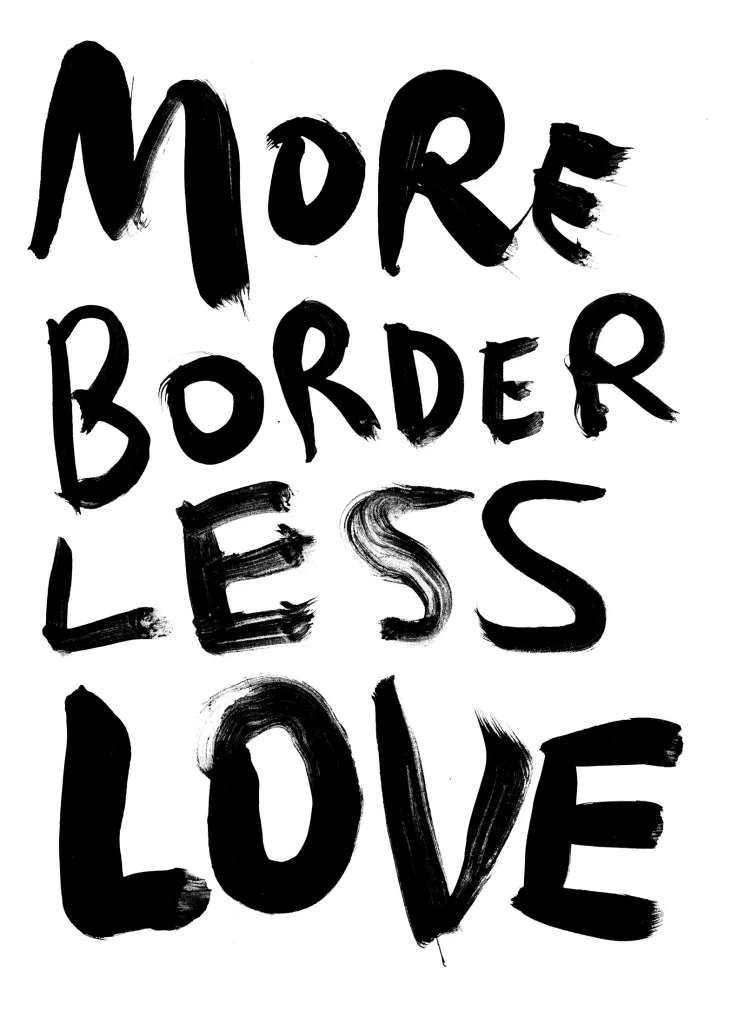

Ich habe leider auch im normalen Design-Alltag relativ wenig Zeit für freiere Arbeiten, aber ab und zu entsteht etwas, wie mein Buch mit Border-Zitaten – umgeschriebene bekannte Zitate zum Thema Grenzen. Gleichzeitig sind diese freien Arbeiten unglaublich wichtig. Ich wollte das lange nicht ganz einsehen, da ich sehr gern für Kunden und ihre verschiedensten Themen arbeite und dachte »das reicht doch«. Aber es ist das Einzige, was einen weiter bringen kann, wenn man ab und zu ohne Kundenbezug etwas tut. Es zeigt einem den inneren Design-Kompass am deutlichsten, es ist ehrlich und direkt, man hat die volle Kontrolle darüber. Das führt dann unerwarteter Weise häufig zu neuen Aufträgen, die vielleicht noch besser zu einem passen als der 25. Auftrag der sich auf die vorigen 24 bezieht. Es ist wie eine Neu-Kalibrierung, denn durch ununterbrochene Auftragsarbeiten kann es leicht passieren, dass man zu sehr auf altbekannte Prozesse und bisher Entworfenes setzt, nur noch das Gleiche macht und irgendwann darüber unzufrieden wird.

Wenn das Leben wieder normaler wird, worauf freuen Sie sich beruflich wie privat am meisten?

Ich freue mich darauf, dass wir uns durch die Entspannung der Lage konzentrierter wieder anderen Themen zuwenden können, Ich finde es unglaublich, wie ein Thema jedes Gespräch, privat wie beruflich, über so lange Zeit bestimmen konnte. Privat ist natürlich schon eine Erleichterung spürbar, man kann sich wieder mit Freunden verabreden, ohne jedesmal an den Fingern abzählen zu müssen, wieviele Leute aus wie vielen Haushalten dabei sind. Museen, Theater, Kino – all diese Dinge haben wir zu lange entbehren müssen. Ich kann es auch kaum erwarten, wieder zu reisen, auch wenn ich es mir kaum mehr vorstellen kann, wie es vor der Pandemie war. Ortswechsel und Neues sind essentiell, um den Kopf frei zu bekommen. Beruflich kann ich zum Glück nicht klagen was die Auftragslage angeht, auch hat sich während der Pandemie wenig geändert, da ich sowieso viel online Kontakt zu meinen Kunden halte, da diese in verschiedenen Ländern der Welt verteilt sind.

Aber ich hoffe, dass wir bald alle zuversichtlicher planen können, denn planen bedeutet auch, sich die Zukunft auszudenken, zu fantasieren und sich »was wäre wenn«-Fragen zu stellen. Das ist bei aller Liebe für das »Leben im Jetzt«, ein unabdingbarer Prozess für kreative Arbeit – und einer, der unerwarteter Weise sehr schwer aufrechtzuerhalten war in der letzten Zeit.

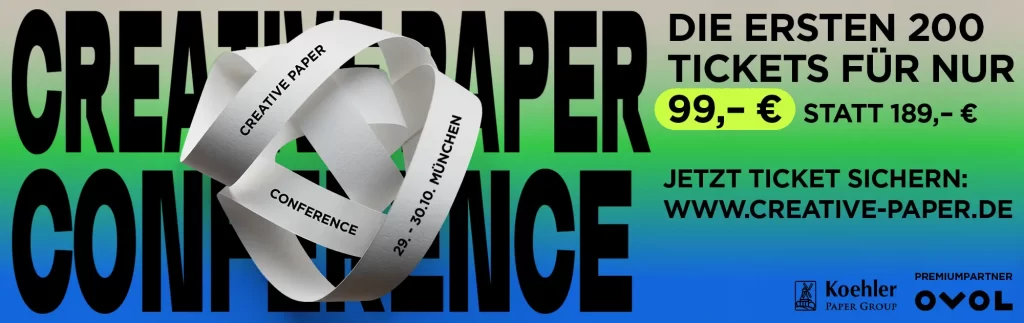

Der begleitende Artikel zu Ariane Spaniers Arbeiten erschien im Grafikmagazin 04.21, in dem wir uns auf 20 dem Schwerpunkt »Typografie« widmen. Viel Wissenswertes und Inspirierendes rund um Typografie finden Sie hier …

Wenn Sie sich für Plakatgestaltung interessieren, lesen Sie ein ausführliches Interview mit den Plakatgestaltern Stephan Bundi und Fons Hickmann.