Wie wohl kaum eine andere Gestalterin prägte Paula Scher das Grafikdesign der letzten fünfzig Jahre. Viele ihrer Erscheinungsbilder werden auch nach Jahrzehnten noch unverändert genutzt, ihre Leitsysteme und Grafiken sind im öffentlichen Raum präsent und als erster weiblicher Partner von Pentagram New York und als langjährige Dozentin prägt sie die Designszene ebenso wie den Nachwuchs. Selbst auf ihrer Playlist begegnen ihr immer wieder Plattencover, die sie selbst in den Siebzigern gestaltete, wie sie amüsiert erzählt. Man kann ohne Übertreibung sagen, Paula Scher ist eine Designlegende. Doch wie kommt man in diese Position und wie schafft man es, über einen solch langen Zeitraum hinweg Dinge zu erschaffen, die relevant, zeitgemäß und zugleich zeitlos sind?

Christine Moosmann sprach mit Paula Scher über ihre Anfänge, über Vorbilder, über erfolgreiche Projekte und unangenehme Kunden und darüber, was Print-Kommunikation heute braucht.

Paula, du bist seit vielen Jahren als Grafikerin erfolgreich, wie hast du die Branche wahrgenommen, als du angefangen hast?

Es war damals ziemlich einfach in diesem Beruf Fuß zu fassen, die Branche war offen und zugänglich. Die Menschen fingen gerade an, zu verstehen, was Grafikdesign ist. Natürlich nicht die breite Öffentlichkeit, aber in New York und Los Angeles gab es eine Designszene, die von Europäern beeinflusst war und der Swiss Modernism begann in den Fünfzigern und Sechzigern die amerikanische Designkultur zu durchdringen. Die hiesige Grafikbranche war damals sehr klein und wurde auch eher als Commercial Art wahrgenommen. Im mittleren Westen etwa gab es Leute, die das machten, was man heute naive Kunst nennen würde, doch sie schufen Bilder für die Industrie, sie waren also kommerzielle Künstler. Besaßen aber enormes handwerkliches Können …

Wie etwa Schildermaler?

Genau, die Sign Painters, Menschen, die Wandbilder oder Beschriftungen gestalteten, einige davon waren wunderschön. Auf gewisse Weise waren sie arglos, sie schufen Kunst für kommerzielle Zwecke und hatten damit kein Problem.

Ich kann mich erinnern, wie es war, als ich als Grafikdesignerin in der Musikindustrie anfing. Damals konkurrierte man als Grafiker mit den Druckern, denn sie waren das, was man ein »Graphics House« nannte. Man ließ dort etwas drucken und erhielt das Design als Dreingabe dazu.

Trotzdem hatte ich viel Glück, denn bei meiner Arbeit für die Musikindustrie konnte ich die großen 12 x 12 Inch großen Plattenhüllen gestalten. Sie waren im Grunde genommen frühe Marketing-Artikel, die in die ganze Welt hinaus gingen – ohne Tests, ohne Marktforschung, ohne irgendwas. Wenn die Leute das Cover mochten, hat es sich verkauft, so einfach war das. (Lacht). Das war meine Einführung ins Design. Darüber hinaus war ich in einem großen Unternehmen und konnte beobachten, wie Entscheidungen gefällt wurden – alles was ich über den Beruf als Designer gelernt habe, lernte ich in den zehn Jahren in der Musikindustrie. Davon habe ich den Rest meines Lebens profitiert. Hier machte ich auch all meine Entdeckungen in Sachen Typografie, denn ich produzierte einfach eine große Menge an Designs. Wenn das Resultat furchtbar war, dann habe ich daraus gelernt. Heute hat man diesen Luxus nicht mehr.

Das heißt, die ersten Jahre waren buchstäblich »learning by doing«?

Ja, im Grunde genommen habe ich diesen Job gelernt, indem ich ihn gemacht habe, indem ich Dinge ausprobierte, indem ich mich umgesehen habe und aus vielen Quellen schöpfte. Ich war verantwortlich für rund 150 Cover pro Jahr. Was mir geholfen hat, war, dass ich die Politik hinter den Geschäftsentscheidungen schnell begriff. Ich wusste, was die Firma erwartete, kannte das Budget und konnte so abwägen, was machbar war und was nicht. Ich konzentrierte mich darauf, die wichtigen Studio-Bosse glücklich zu machen und im Gegenzug gestatteten sie mir, meine Cover zu machen, auch wenn sie politisch fragwürdig waren. Wenn ich es geschickt anstellte, belohnten sie mich damit, dass ich Cover für Leute machen durfte, die das Label sowieso fallen lassen wollte oder für Acts, die so klein, waren, dass sich eh niemand dafür interessierte und genau hier konnte ich dann meine wirkliche Kreativarbeit leisten.

Ich versuchte also eine Balance zu finden, zwischen den Dingen, die kommerziell erfolgreich sein mussten und jenen Dingen, die ich für mich selbst machte.

Hattest du schon zu Anfang eine Vision, was du als Designer erreichen wolltest?

Genaugenommen entdeckte ich Grafikdesign erst am Ende meines zweiten Jahres an der Tyler School of Art. Ich war furchtbar und belegte jeden Kurs, der mir unterkam: Malen, Zeichnen, Metallarbeiten, Skulptur und Keramik. Ich dachte, aus mir würde eine Illustratorin werden, von Typografie hatte ich keine Ahnung. Ich konnte ein bisschen zeichnen, vor allem aber malen. Gerettet hat mich mein damaliger Lehrer Stanislav Sigorski, ein polnischer Illustrator. Wenn wir Illustrationen für Bücher oder Platten-Cover machen sollten, beobachtete er, wie ich Buchstaben aus Zeitungen oder Zeitschriften ausschnitt und diese auf meine Illustrationen presste. Er sagte: Illustriere nicht mit Schrift! Er hatte einen starken polnischen Akzent und was er sagte, war immer kurz und sehr vereinfacht. Ich dachte zunächst, er würde meinen »illustriere die Schrift«, im Sinne von dekoriere sie. Doch dann wurde mir klar, dass er versuchte, mir klarzumachen, dass Schrift eine Form besitzt und mit dieser Form konnte man ein Statement machen und kommunizieren.

So begriff ich, das Grafikdesign nicht so akkurat und steril war, wie ich zunächst dachte. Und das war für mich der Anfang von allem.

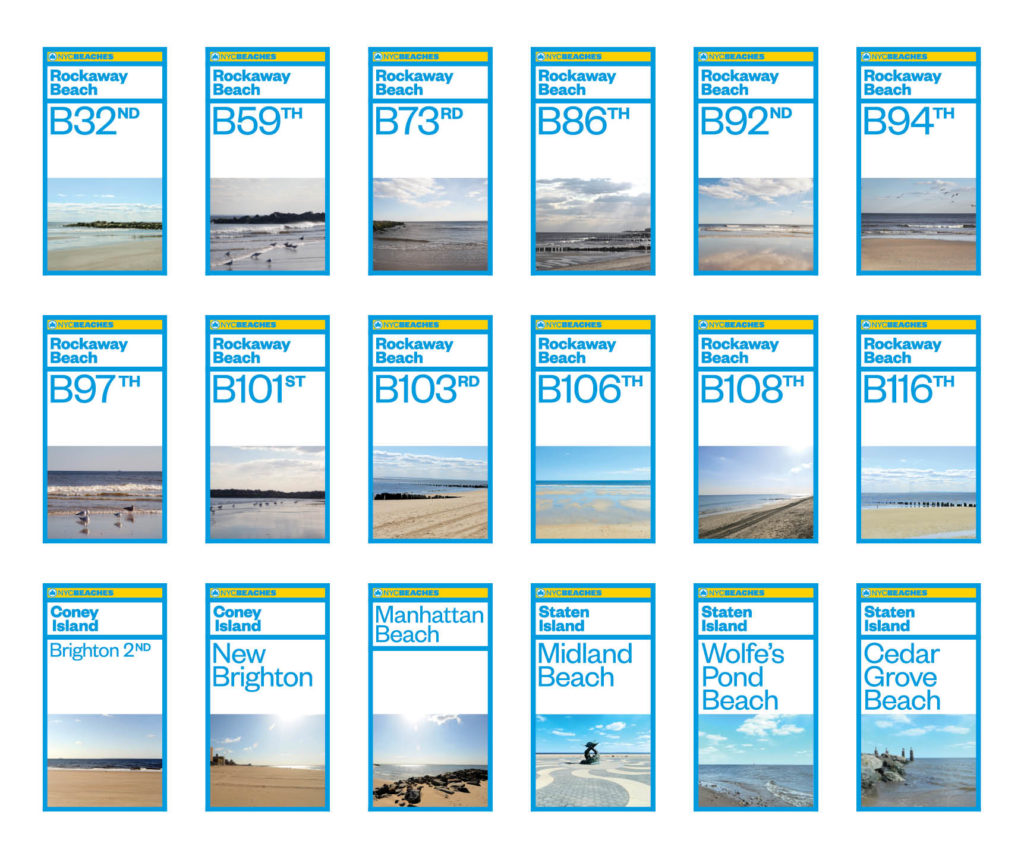

Architekt: Rogers Marvel Architects, Design: Pentagram

Glaubst du, dass Studierende früher mehr Freiheiten hatten sich auszuprobieren und ihren Weg zu finden?

Eigentlich nicht. Ich unterrichte ja selbst, seit 37 Jahren betreue ich einen Senior-Portfolio-Kurs und gebe weiter, was ich weiß. Meist geht es um Erscheinungsbilder, die ja aus vielfältigen Komponenten bestehen und Ziel ist es, Probleme zu lösen. Das ist also nicht dramatisch anders, als zu meiner Zeit an der Kunstschule, bis auf die Technologie. Die Technologie erlaubt es uns, mehr in kürzerer Zeit zu leisten. Der Punkt, in dem sich die Branche am meisten verändert hat, hat meiner Meinung nach mit Zeit zu tun. Dank Computern kann man mehr umsetzen, man muss nur wissen, was man will und der Computer macht es dann. Früher musste man alles selbst mechanisch ausführen und das dauerte oft stundenlang.

Das hat zu einer weiteren Veränderung der Branche geführt. Weil die Designer früher so viel Zeit brauchten, um ihr Handwerk auszuführen, verkürzte das die Zeit, in der sich die Marketing-Leute mit dem Projekt beschäftigen konnten. Wenn man beispielsweise ein Opernalbum gestaltete, gehörten dazu auch das Libretto und Bilder der Oper, beides musste aber händisch zusammengestellt werden. Und alles musste sehr genau Korrekturgelesen werden, denn was in Druck ging, wurde damals noch manuell gesetzt. Die Korrektoren schnitten also die Rechtschreibfehler mit einem Cutter aus und klebten die richtigen Buchstaben wieder ein. Das kostete enorm viel Zeit.

Heute dauern Projekte genauso lang wie früher, den Großteil der Zeit beanspruchen inzwischen aber die Marketeers.

In diesem Sinne setzen die neuen Technologien die Designer also eher unter Druck. Dein Werdegang hört sich eher an wie eine einzige Entdeckungsreise …

Nun, das ist immer noch so. Als ich anfing, mit Computern zu arbeiten, war das Ganze immer noch sehr beschränkt. Man konnte beispielsweise keine gestürzten Schriften in die Designs einbauen, man musste die Buchstaben ausdrucken und neu skalieren. Das war ganz schön irre.

Im Moment ist die sensationellste Zeit für Typografie, die ich je erlebt habe. Die enorme Handwerkskunst, die Designer entwickelt haben, in Kombination mit der zur Verfügung stehenden Technologie, führt zu herausragenden Ergebnissen. Was Designer, die ein Verständnis für Formen haben, heute tun können, ist schlichtweg ein Wunder.

Auch mich versetzt die heutige Technologie in die Lage, viel mehr raumbezogene Arbeiten auszuführen. Vor gut 20 Jahren fing ich an, Beschilderungen, Leitsysteme und Raumgrafiken zu gestalten. Im Grunde genommen verheiratete ich Design und Architektur, indem ich Erscheinungsbilder für Räume schuf. Zu sehen, wie der Raum aussehen würde, das konnte ich früher nicht. All diese wunderbaren Programme, ich kann dir gar nicht sagen, was das für das Design getan hat!

Natürlich gab es auch schon zuvor spektakuläre Designs, etwa in den Vierzigern oder Fünfzigern. Neulich saß ich in der PAN-AM-Lounge am La-Guardia-Flughafen, was für eine wunderschöne Architektur und zu wissen, dass diese verrückten Linien und Formen ohne Computer geschaffen wurden. Als es noch keine Computer gab, musste man ein Genie sein, um so etwas zu erschaffen

Heißt das im Umkehrschluss, dass heute jeder zum Schöpfer werden kann, nur weil er einen Computer mit ausgefeilten Programmen besitzt?

Ich glaube nicht, dass das Level an Mittelmäßigkeit gestiegen ist. Ich denke, dass das Verhältnis von wirklich guten Arbeiten im Vergleich zu schlechten oder mittelmäßigen Werken immerwährend und historisch ausbalanciert ist. Heute gibt es einfach mehr Designer, entsprechend findet man mehr gute Arbeiten, doch die Ratio ist die gleiche geblieben.

Wenn es heute so viel mehr von allem gibt, wie findet man die wirklich exzellenten Arbeiten?

Oh, die kommen immer irgendwie an die Oberfläche. Manchmal sieht man sie in der Öffentlichkeit, häufiger kommen sie aber aus der Design-Szene selbst. Sie tauchen einfach auf, jemand ruft dich an oder schickt dir eine Email. Manchmal sehe ich auch tolle Dinge bei Design-Awards oder ich stolpere im Type-Directors-Club-Jahrbuch über sie.

Woher beziehst du deine Inspirationen?

Hm, gute Frage. Natürlich von meinen Geschäftspartnern, von denen habe ich eine Menge, sie sind sehr gut und ich lerne viel von ihnen. Auch von meinem Team lerne ich viel. Was mich aber am meisten inspiriert, sind die Projekte, an denen ich arbeite. Wenn ich ein Projekt auf den Tisch bekomme und ich schaue mir den Kunden an und sehe viele Möglichkeiten, dann wird alles auf einmal sehr aufregend. Wenn ich einen Kunden bekomme, der keine Spielräume zulässt, dann ist das deprimierend.

Architekt: Project Design Associates, Grafik: Pentagram (Paula Scher)

Nimmst du den Auftrag dann trotzdem an?

Ja natürlich, schließlich brauchen wir das Geld.

Es gibt Designer, die Aufträge oder Kunden ablehnen, die sie nicht mögen.

Ach, das glaube ich ihnen nicht! (lacht) Ich glaube, die brauchen das Geld auch.

Aber natürlich gibt es Dinge, die ich nicht wiederholen würde. Es gibt Arten von Auftraggebern, für die ich nicht gern arbeite. Im Bereich Grafikdesign sind das zum Beispiel Entwickler von Immobilienprojekten oder auch Geschäftsberichte, denn beide sind sich sehr ähnlich. Im Fall einer Immobilienfirma würde ich lieber am Erscheinungsbild des Gebäudes selbst arbeiten als am Marketing und der Promotion. Und bei einem Geschäftsbericht würde mich auch eher die CI reizen als etwas zu erschaffen, dass nur dazu da ist, die Aktionäre zu beeindrucken. Das war nicht immer so, aber mit der Zeit fing ich an, Kunden abzulehnen, die diese Dinge nur deshalb umsetzen wollten, um schnell viel Geld zu machen.

Wenn man die Beschilderung für ein Gebäude gestaltet, dann ist das etwas Dauerhaftes. Das ist viel erfüllender als sich Werbung für dieses Gebäude auszudenken. Das Gleiche gilt für Geschäftsberichte. Der Wert einer Fima liegt in der Firma selbst und nicht in den Aktionären, die der Geschäftsbericht beeindrucken sollen.

Aber viele Geschäftsberichte sind regelrechte Kunstwerke. Sie werden aufwendig und wunderschön produziert kombinieren herausragende Gestaltung mit innovativen Drucktechniken und Handwerkskunst. Reizt dich das gar nicht?

Ja, natürlich, aber das Ganze ist nichts was bleibt. Weißt du, wenn ich in meinem Wagen sitze und meine Playlist abspiele, kann es sein, dass plötzlich ein kleines Bild eines Platten-Covers auftaucht, das ich 1979 gestaltet habe. Das ist unglaublich. Es gibt Designs von mir, die nach all den Jahren noch immer am Markt sind, da draußen rumschwirren und Bestand haben. Gleiches gilt für meine Erscheinungsbilder, von denen manche seit über zwanzig Jahren existieren, etwa das Design für das National Public Theatre, das vor 25 Jahren entstand und noch immer da ist. Darauf kommt es mir an, Dinge zu erschaffen, die dauerhaft sind und in der Gesellschaft fortbestehen. Das ist mir wichtig.

Design: Pentagram

Wie du sagst, sind viele deiner Designs noch immer im Gebrauch. Wenn du gestaltest, ist Zeitlosigkeit etwas, dass du von Anfang an mitdenkst oder passiert das einfach?

Hm, beides. Das Erscheinungsbild für das National Public Theatre habe ich gemacht, weil ich wollte, das es überlebt. Ich habe ein Buch über dieses Erscheinungsbild geschrieben und darin erläutert, was man als Designer vorhersehen kann und was nicht. Als ich 1974 dieses Design entwickelt habe, das auf der Straße wirken sollte, konnte ich zum Beispiel unmöglich vorhersehen, dass die Leute es viele Jahre später auf Instagram sehen würden.

So etwas kann man als Designer nicht kommen sehen und natürlich haben auch Unternehmen Hochs und Tiefs und Personalwechsel können viel verändern. Auch die Kultur wird eine andere. Wenn man all dem gerecht werden möchte, muss man die Dinge frisch halten und anpassen. Doch elastische Identitäten überleben oft nicht, denn es ist sehr aufwändig, sie zu pflegen und zu aktualisieren.

Besser Überlebenschancen haben Erscheinungsbilder, die monolithisch sind, wie etwa mein Logo für die Citibank. Es ist blau, es ist Citibank, sie haben den Font nicht verändert und es gibt strikte Design-Regeln. Das ist nicht furchtbar kreativ, aber es ist eine Bank und wenn du Blau siehst, weißt du, wo du bist.

Was ich auch geliebt habe, war die Arbeit für die New School, denn dort hatten sie ein Inhouse Art Department und erlaubten es den Leuten, die dort arbeiteten, das Escheinungsbild erweitern. Das CD war von Anfang an so angelegt, doch es waren die Leute vor Ort, die es geformt haben und dem Ort eine DNA gaben. Es gibt also verschiedene Arten, wie Dinge überleben können. Das ist Teil des Spiels und des Lebens.

Wenn wir gerade von Dingen sprechen, die Bestand haben. Denkst du, dass gedruckte Kommunikation noch immer wichtig ist und eine Zukunft hat?

Na klar. Manche Objekte werden nie verschwinden, Bücher etwa. Manche Bücher liest man besser digital, doch andere will man besitzen und für immer aufheben. Dinge sind kein Müll, wenn man sie nicht entsorgt.

Ich liebe es zum Beispiel, Zeitung zu lesen. Die Stapel an Altpapier, die sich zu Hause ansammeln, nerven mich aber. Insgesamt lese ich heute mehr Zeitungen als zuvor, allerdings online. Die Attraktivität des Sunday Times Magazines vergeht jedoch nicht, diese Hefte hebe ich auf, denn sie sind großartige Design-Objekte. Gleiches gilt für die gedruckte Kommunikation, die uns im öffentlichen Raum begegnet, an Plakatwänden oder Bushaltestellen. All das ist Print und hat noch immer eine wichtige Funktion.

Zudem wird bei gedruckter Kommunikation das Objekthafte immer wichtiger. Wenn ihr also ein neues Magazin auf den Markt bringen wollt, wird es überleben, wenn es schön ist. Wenn es ein großartiges Objekt ist, die Inhalte abwechslungsreich und intelligent sind und das Gesamtpaket inspirierend, dann wird es immer Leute geben, die dieses Objekt lieben.

Du hast schon so viele Dinge in deinem Leben gemacht, gibt es dennoch ein Traumprojekt, dass du gern umsetzen würdest?

Ich würde gern mal Filmtitel gestalten, aber abgesehen davon bin ich für alles offen, sofern ich die Möglichkeit sehe, etwas schaffen zu können, das toll wird. Das ist alles. Bis auf wenige Ausnahmen sind die meisten meiner Jobs so. Was mich motiviert, ist die Frage, was könnte dieses Ding sein? Wichtig ist, dass ich das Gefühl habe, etwas ist möglich und dann kann wirklich alles großartig sein.

Die Ausgabe mit diesem Interview finden Sie hier in unserem Shop. Einen Artikel über die Ausstellung »Type is Image« finden Sie hier in unserem Blog.